毕柳莺:病人与家属须达共识 “断食善终非把人饿死”

行医超过40年、台中医院复健科资深教学医师毕柳莺昨午主讲的“断食善终”-拿回生命自主权”,2023年大马巡回演讲座无虚席,公众踊跃深入探讨“断食”和“善终”定义。

上述由星洲日报、富贵集团和城邦出版集团联办的讲座会,是于吉隆坡富贵生命馆开讲。

曾毓林:回归病人和家属决定

星洲日报副执行总编辑曾毓林在讲座会活动暖场表示,当初承办上述活动,引起争议;有人认为,断食等于活活饿死,变相谋杀。

他说,“断食善终”背后真正意义,里面涵盖许多因素,姑且让台湾主讲者毕柳莺医师通过讲座会与大马读者交流讲解。至于社会是否认同这种方式,一切回归病人和家属决定。毕竟生命的结束,取决许多方面,“断食善终”适用哪类人,需要事前评估和规划。

毕柳莺:灌输尊重病人自主权

毕柳莺在讲座会表示,其患上小脑萎缩症的母亲,也是支持“断食善终”,她同时引用其它真实个案,讲解“断食善终”原意,灌输公众尊重病人自主权,不要滥用医疗手段改变机制,即便延长垂死边缘患者的寿命,可却忽视人类生活的品质。

她说,华人社会忌讳死亡课题,甚少深思人类的生活品质,其实比生命长短更加重要。

她认为,医院本是救人的地方,结果沦为人类死亡的地点,本是拯救生命的医学仪器,科技越来越昌明发达,变成延迟患者死亡的工具。这导致患者失去生命自主权,包括失去意识的群体,没人征求他们同意,然而患者却遭强迫插鼻胃管灌食维持生命,痛楚生存下去。

她指出,病人插管后丧失咀嚼能力,身体机能下降,抵抗力变差,插管后的他们身体机制被改变,医学仪器正在延长患者死亡时间。

“有否设想患者当下的生活品质?这种方式不是行善,而是行恶。”

勿凭字面理解“断食”观念

无论如何,毕柳莺强调,落实“断食善终”理念前,患者和家属之间必须达成共识。

她解释,公众不能单凭字面理解“断食”,误解“断食善终”就是把患者活活饿死的错误观念。

意指对食物慢慢减量

现场观众在交流环节活跃提问,包括来自临终关怀中心社会服务者发问,如何处理失去意识且没有家属认领的插鼻胃管患者时,皆获得毕柳莺耐心解答。

也有观众认为,不能让大众误解“断食善终”是慢性自杀手段,“断食”一词概念源自日文,意指对食物慢慢减量,缓和降低食量,一旦人体衰老,食欲自然减少,趋向死亡阶段。

助处理逾百“断食善终”个案

毕柳莺经常收到许多末期病患和家属的脸书私讯,讨教如何“断食善终”解脱,她共协助处理过101宗个案。

针对医界对她的评论褒贬不一,毕柳莺在讲座会上打趣表示,自己不怕被告上法庭,只怕新闻不理她。

她笃信协助他人善终带给家庭深远影响,一个人无法善终,终究是家属痛苦。若能做到生死两相安,助人解脱乃是善举。

文:星洲日报 https://www.sinchew.com.my/?p=5124081

台湾知名作家吴若权/在日常生活里,我们也可以实践“四道人生”

我从她眼里看到了天下所有母亲,期待儿子能够回家的渴望。我相信她从我拖着行李离去的那一刻,从我身上也看到了所有的孩子,长大之后都一直想要离开家的背影,就在这样一次次的离别当中,我们才有机会去学习怎样道爱、道谢、道歉及道别,因为我们知道道别真的是非常不容易,那回来看到爱这件事情,它就会更有意义。”

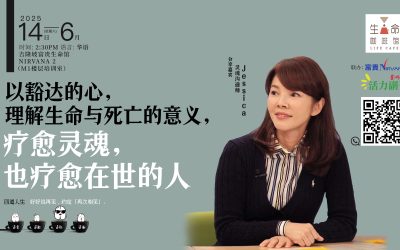

灵魂沟通师Jessica | 以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

Jessica认为,死亡,不过是人换了个方式,以绝大数人看不见的灵魂形态存在着。当灵魂来托梦或与她沟通时,他们呈现的样子通常是生前的样子,他们穿生前喜欢的衣服,保有生前的脾气和个性;他们会像生前一样关心生活琐事,他们对家属的关心并没有减少。反而,灵魂会先放下许多物质上的牵绊,例如金钱、房子和车子,他们更在意的,是孩子是否安好,有否感受到爱与关怀。灵魂经常回头思考,如果有机会再回来,他们会以更柔和的方式与孩子沟通,而不是责备。

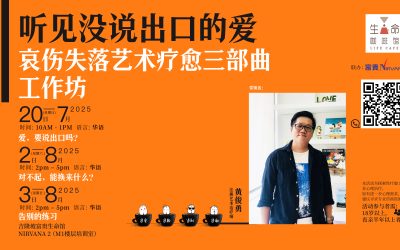

哀伤失落艺术疗愈三部曲工作坊

透过一笔一画,整理失落的心,用艺术温柔疗愈伤痛。限25人,小班互动,欢迎报名。

身心灵预防医学专家洛桑加参/人生最大的任务是好好爱自己

他表示,家人是最难沟通,甚至是没有沟通的一群,只是看谁比较大声。但如果生起慈悲心,聆听家人的声音,其次利用沟通技巧,聆听,中间才加入一些置入性广告(自己的想法),才是最受用的方法。

《我的生命笔记》推介礼

这是一本为「活在当下」而认真书写的生命提醒。写给此刻的自己,也留给此生最在乎的人。每一页笔记,是一次与初心的对话;每一道练习,是推动人生前行的一股温柔力量。手中握着的不只是一支笔,更是一个机会——坦然、诚实地记录此刻的心意,描绘未来的模样,书写一段属于自己的人生圆满。

以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

在理解人生终点的过程中,我们不只是疗愈逝者的灵魂,更是抚慰生者的心。透过情感、信仰与爱的连结,本次分享会希望为在场的人带来一份平静与释怀的力量。

四道人生:道谢、道爱、道歉、道別

在关系里,我们常常以为来日方长,却忽略了有些话,一旦错过就再也没机会说出口。看似简单的道谢、道爱、道歉、道别,却是人这一生最难练习的功课。藏在日常的沉默中,躲在关系的缝隙里,但一直都在轻轻提醒我们:有些感情,值得更及时地表达。

你问我爱你有多深:天人交战的考验

当情义与私欲交锋,我们又该如何抉择?种种考验,无一不是在剖开人性最真实的模样。唯有守护生命中不可替代的珍贵,才能在纷杂中不失方向,而爱,始终是那道最清晰的答案。

生死别离后,我该拿什么爱你?——如何利益已亡故亲人

妙开法师表示,佛教认为,对亡故者最好的做法就是为亡故者诵经及持咒语回向,借由佛力加持, 将能让亡者受食。“至于要念什么经文或持什么咒,只要诚心与专注念佛号,所有功德亡故者都能收到。最简单的回向佛号就是:阿弥陀佛。其实在佛的世界是相通的,有分别的是我们,所有只要诚心,任何佛号都可以的。”

你问我爱你有多深:如果可以重来,我会如何?

有人说,人生最遗憾的,不是失去了什么,而是来不及说的那一句话。及时,是一种能力,更是一种深情。本次分享会将引领我们一起找回表达爱的勇气。