最残忍也最仁慈的对话:如何减少末期癌患、癌童痛楚,让他们在爱中离开

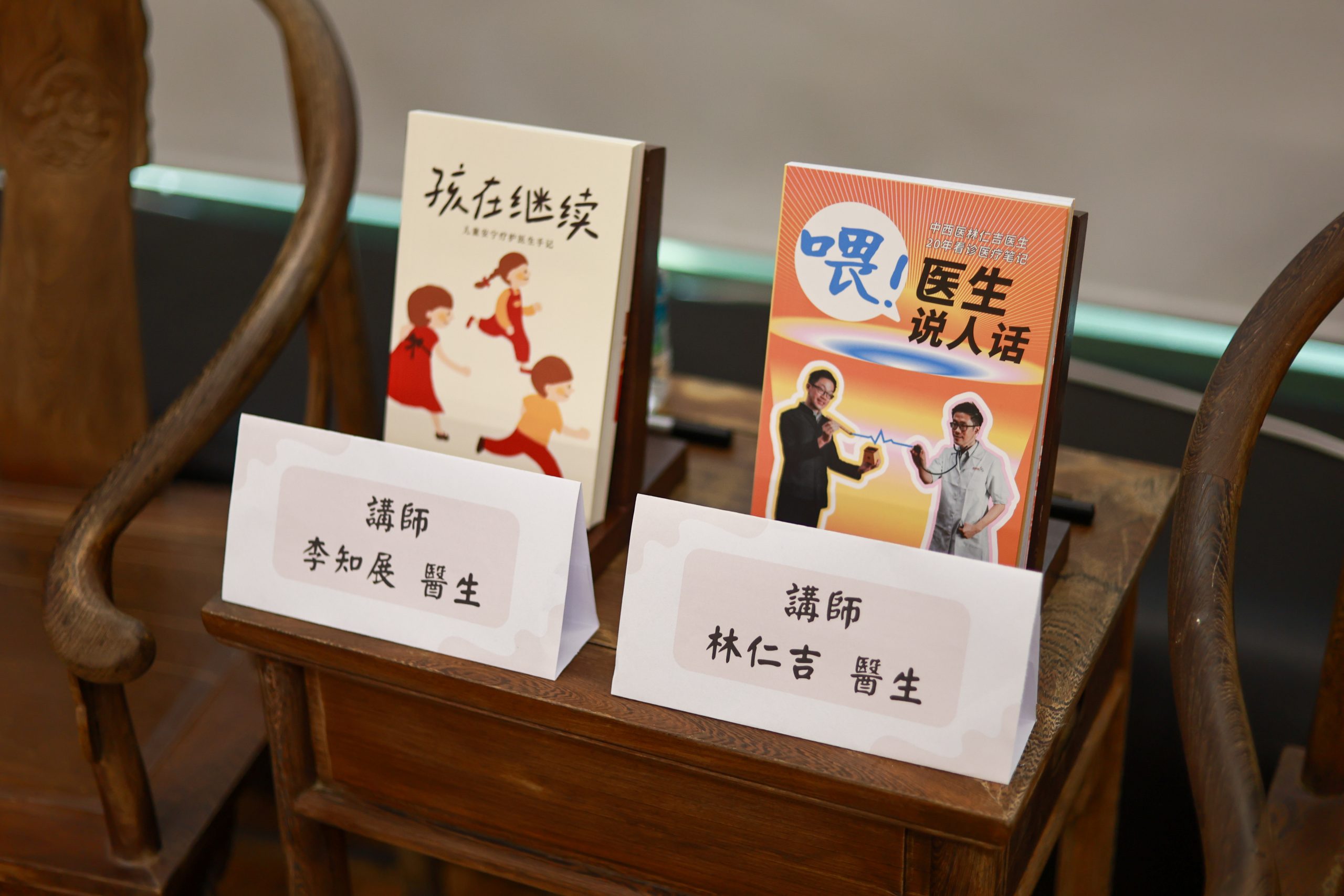

马来西亚儿童安宁疗护协会主席、儿童安宁疗护专科李知展医生和中西医结合肿瘤科林仁吉医生:“最残忍也最仁慈的对话/如何减少末期癌患、癌童的身体痛楚,让他们在爱中离开”对话会

大人都以为小孩子不认识死亡,其实他们都知道那一天的到来,所以会紧张的哭闹着要回家,因此家人要留意病人的行为与表现,才能让病人好好的走……

一个是马来西亚儿童安宁疗护协会主席兼儿童安宁疗护专科医生李知展,一个是中西医结合肿瘤科医生林仁吉,他们每天都会面对与上天讨价还价的病患,希望可以争取多一些时间,希望可以不用承受这么多痛苦的离去。

虽然治疗医人是他们的职责,但要如何在最残忍也最仁慈的对话中,宣判病人的死期,同时让病人可以在爱中离开,却是医生的功课。

李知展医生与林仁吉医生,各自把自己的临床经验,化为文字,李知展写了《孩在继续》,林仁吉也写了《喂!医生说人话》,同时在城邦阅读花园举行了一场对话会,与读者作直接交流与分享。这场对话会是星洲日报《活力副刊》和富贵集团《生命咖啡馆》策划与联办,主持人是星洲日报副执行总编辑曾毓林。

林仁吉(以下简称林),李知展(以下简称李)

- 癌症病人会不会有奇迹?

林:西医是根据病人体征来判断病情,但我们没有被培训到如何把不好的讯息告诉病人,对病人宣布期限是非常残忍,医生也不喜欢这种困境,所以很多时候我会用委婉的方式告诉病人,我也希望有奇迹出现,但以现有的医疗技术来说,医生也有极限。

我在临床很少遇到儿童,但有的时候西医无能为力时,父母会带着小孩来求医,希望中医可以创造奇迹,我就会建议以推拿方式,为孩子争取多一些时间。

有的人会有种迷思,认为癌症病人不可以按摩,的确有一些癌症患者不适合按摩,如癌症病童或骨癌转移病患,这类患者可以用触摸(捏脊)代替按摩,除了患者感觉舒服之外,也可以让家人在跟病人 触碰时聊天,对双方都有疗愈效果。

李:病人来到临终都会问还有多少时间,包括小孩。医生通常可以在最后的48小时前,通过各种体征如血压低、尿液减少、无法进食等预测到时间。但小孩不会表达他们害怕的感受,而一直发脾气,所以经验很重要,医生要好好把握这最后的48小时。

当病人这样问我时,我会用两个方法来应对,第一诚实告知不懂还有多少时间,第二就是反问病人为何要知道这数字,然后叫他们如何做好准备。

- 对于末期病人,会不会出现过度治疗情况?

李:病人第一次进加护病房后,我们就会讨论治疗法,同时间也会问病人有什么愿望。

- 在什么样情况下,医生会叫家人放弃治疗?

林:面对第四期癌症患者,在与病人建立关系后,我会建议病人可选择预立医疗照护计划(Advance Care Planning),提前让病人与家人有共识。我认为以这种方式与病人分享对死亡的看法,云淡风轻,病人反而可以接受,大家可以更好学习生命教育。

李:临终病人做了几次治疗后,医生会看成效,如果没有反应就会改变策略。

每个病人在临终阶段都会出现相同的感受,儿童也不例外,当中包括:

恐惧:我们会通过游戏治疗来帮助孩子,给家人多一些时间陪伴他,让他处在熟悉环境,让他可以更安心;

能量低:生命是依靠能量,如同手机一样,当孩子来到临终阶段,如同手机电源要用完时,我们都会转换为省电模式,所以我们会尽量把病童周围变得平静,把不必要的仪器拿掉,让他保持能量,决定自己几时要走。

- 当病人来到临终阶段,家人是否可以要求让病人回家?

李:在国外要让病童达到自主,儿童安宁疗护中心非常重要,提供一个可以让病童度过最后阶段的低温设备的空间。我国目前虽然有3个儿童安宁疗护中心,但却还没有这样的设施。

有的时候,病人往生后,家属不理解医院为何要迅速的处理遗体,清理床位,不能给他们多一点时间吗?其实这样做的原因是为了避免遗体变僵硬,如此才可以进行后面的程序。

- 把临终病人接回家后,发生家人无法控制的情况,该如何处理?

林:来到这个时候,华人的孝道往往会被强压在家人身上,认为孩子不让父母继续接受治疗,坚持把他们带回家是一种不孝。这时候安宁疗护就非常重要,发挥肯定孩子做这个决定的作用,让患者可以在很好的状态下离开。

至于临终者出现的状况,医生可以协助家人处理。如使用芬太尼(fentanyl)让患者沉睡,减少患者清醒时的不适。照护者方面,也可以先了解人在临终时会出现的情况,有了充足准备,就可以让患者在家里好好度过最后时光。

李:病人来到临终阶段,我们都会把不必要的插管拿开,让病人吃他们想吃的东西,增加照护者对于临终的认知。庆幸的是,现在很多经历过这段路程的家人,都愿意走出来帮助我们。

- 最后48个小时还要灌食吗?

李:如果是儿童病患,父母都怕孩子会饿死,我们会根据个案来决定,边做边观察情况。

我试过睡棺木体验,盖棺之后我觉得很平静,死亡就是自然而平静的,不用去干预,只需要关怀与陪伴。

死亡的自动模式,是先从脑开始,脑是最先死亡的器官,当进入这个流程后,人就会开始昏睡,但听觉与感官还是有的,家人可以继续跟病人沟通。

大人都以为小孩子不认识死亡,其实他们都知道那一天的到来,所以会紧张的哭闹着要回家,因此家人要留意病童的行为与表现,才能让病童好好的走。

- 让病人持续使用吗啡止痛会上瘾吗?

林:病人已经来到临终阶段,所以不必害怕使用吗啡,这个时候药物依赖性已经不是需要考量的因素。

李:人们对吗啡都有一个误会,认为使用吗啡会让人上瘾。因此病人要求我配给吗啡,我都会先给病人解释清楚。

吗啡是不会让人上瘾,它的作用只是止痛而已,只要有痛就可用,来到末期的病人,疼痛的感觉会越来越多,因而需要转换不同种类的吗啡来达到止痛功效,因为吗啡是最好的止痛药。

吗啡也不会影响脑神经,只是用来“欺骗”有疼痛感觉器官,让病人可以在不痛的情况下安然入睡。 但沉睡与昏迷是两回事,叫得醒的就是睡,叫不醒的才是麻醉后的昏迷。

如果说吗啡有副作用的话,那只有一个,就是便秘,所以在配给吗啡的同时,我也会给病人便秘药。

每个人在听到医生宣判剩下几个月的时间之后,都会经历几个非常阶段,开始是悲伤期,感到非常伤心,然后会进入愤怒期,埋怨为什么是我。当面对生命威胁时,就会出现自我保护期,想尽办法要改变它。

当病人来到最后的48个小时,会感到非常害怕,这是低能量的反应,病人会感到很累,医生会设法把病人能量提高,转换病人的情绪,让病人可以在最好的状况下离开。

台湾知名作家吴若权/在日常生活里,我们也可以实践“四道人生”

我从她眼里看到了天下所有母亲,期待儿子能够回家的渴望。我相信她从我拖着行李离去的那一刻,从我身上也看到了所有的孩子,长大之后都一直想要离开家的背影,就在这样一次次的离别当中,我们才有机会去学习怎样道爱、道谢、道歉及道别,因为我们知道道别真的是非常不容易,那回来看到爱这件事情,它就会更有意义。”

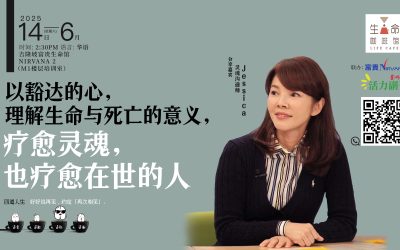

灵魂沟通师Jessica | 以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

Jessica认为,死亡,不过是人换了个方式,以绝大数人看不见的灵魂形态存在着。当灵魂来托梦或与她沟通时,他们呈现的样子通常是生前的样子,他们穿生前喜欢的衣服,保有生前的脾气和个性;他们会像生前一样关心生活琐事,他们对家属的关心并没有减少。反而,灵魂会先放下许多物质上的牵绊,例如金钱、房子和车子,他们更在意的,是孩子是否安好,有否感受到爱与关怀。灵魂经常回头思考,如果有机会再回来,他们会以更柔和的方式与孩子沟通,而不是责备。

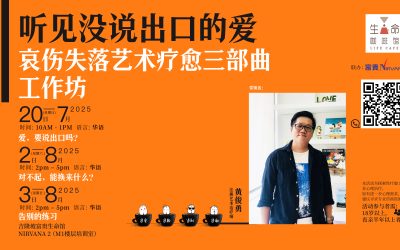

哀伤失落艺术疗愈三部曲工作坊

透过一笔一画,整理失落的心,用艺术温柔疗愈伤痛。限25人,小班互动,欢迎报名。

身心灵预防医学专家洛桑加参/人生最大的任务是好好爱自己

他表示,家人是最难沟通,甚至是没有沟通的一群,只是看谁比较大声。但如果生起慈悲心,聆听家人的声音,其次利用沟通技巧,聆听,中间才加入一些置入性广告(自己的想法),才是最受用的方法。

《我的生命笔记》推介礼

这是一本为「活在当下」而认真书写的生命提醒。写给此刻的自己,也留给此生最在乎的人。每一页笔记,是一次与初心的对话;每一道练习,是推动人生前行的一股温柔力量。手中握着的不只是一支笔,更是一个机会——坦然、诚实地记录此刻的心意,描绘未来的模样,书写一段属于自己的人生圆满。

以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

在理解人生终点的过程中,我们不只是疗愈逝者的灵魂,更是抚慰生者的心。透过情感、信仰与爱的连结,本次分享会希望为在场的人带来一份平静与释怀的力量。

四道人生:道谢、道爱、道歉、道別

在关系里,我们常常以为来日方长,却忽略了有些话,一旦错过就再也没机会说出口。看似简单的道谢、道爱、道歉、道别,却是人这一生最难练习的功课。藏在日常的沉默中,躲在关系的缝隙里,但一直都在轻轻提醒我们:有些感情,值得更及时地表达。

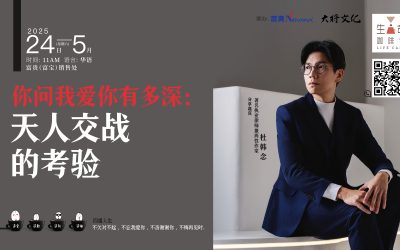

你问我爱你有多深:天人交战的考验

当情义与私欲交锋,我们又该如何抉择?种种考验,无一不是在剖开人性最真实的模样。唯有守护生命中不可替代的珍贵,才能在纷杂中不失方向,而爱,始终是那道最清晰的答案。

生死别离后,我该拿什么爱你?——如何利益已亡故亲人

妙开法师表示,佛教认为,对亡故者最好的做法就是为亡故者诵经及持咒语回向,借由佛力加持, 将能让亡者受食。“至于要念什么经文或持什么咒,只要诚心与专注念佛号,所有功德亡故者都能收到。最简单的回向佛号就是:阿弥陀佛。其实在佛的世界是相通的,有分别的是我们,所有只要诚心,任何佛号都可以的。”

你问我爱你有多深:如果可以重来,我会如何?

有人说,人生最遗憾的,不是失去了什么,而是来不及说的那一句话。及时,是一种能力,更是一种深情。本次分享会将引领我们一起找回表达爱的勇气。