我喜欢司仪这份工作,无论规模大小、服务对象的身份地位高低,丧礼现场都是一个可以见识生命百态和社会意识形态的场域。每一次见证人们与亲爱之人的离别,有者肝肠寸断;有者云淡风轻,尽管司仪在过程中可以起到的安抚作用有限,最后一哩路,我相信“有人陪伴”是很重要的事。这也是我对于这份工作的意义认可所在。

与此同时,华人传统丧礼现场也是一个经常性让我感到不舒服的场域,因为作为女性,我时刻都清楚地意识到各种性别歧视的礼俗文化和细节。

公司荧幕上经常展示已婚女性往生者为X门X氏。作为司仪,我往往只能在小小的神主牌上才能找到要服务对象的全名。作为一个 “人” 在世上活了数十载,为家庭或社会付出得再多,为什么到她离世的时候,却连个全名都不配得到好好的展示而必须以夫家为先?

我主持过这么一场丧礼。往生者的女儿是丧礼安排的主要沟通和协调者。在瞻仰遗容的时候,礼生首先让儿子瞻仰,之后当女儿要上前时,礼生说了一句“媳妇先”,女儿理所当然缩了回去,脸上还带著彷彿自己做错事的神情。媳妇瞻仰完后,是长孙,接下来才轮到女儿。无论她是否认同这样的安排,还是出于对场合和先人的尊重而不得不接受,她的那份“理所当然”让我心疼,也让同样身为女性的我深有感触。更重要的是,这个例子只是众多例子中的其一。

儿子的伴侣和小孩是自家人;女儿的伴侣和小孩却是外人。女儿的孝牌上会别上那点红,女婿的红就更明确了。那对“外人”示好的红,是一根扎进多少女儿心里的刺?这种美其名的“礼”,背后蕴含的就是重男轻女,性别不对等的意识。

奠拜仪式时,夫家的亲人优先于女性往生者自家的亲人,同血同脉的亲人,都及不上夫家的亲人。捧神主牌的是儿子优先;手尾钱只有儿子可以分;连出嫁的女儿都不可以随意祭拜自己的父母,因为会分掉儿子们的福气…

当然,现在有不少主家会主动提出毋须拘泥于这些传统的“礼”俗,殡葬业者再予以配合。但无可否认,传统的那套,仍然被视为默认(default)模式。而默认模式,往往才是社会集体意识的体现。作为业者,若我们愿意对社会性别平等一起付诸努力,为何不主动倡导,积极地把性别平等的模式变成那个默认模式呢?若主家提出要传统模式,业者也可配合。

曾经有人跟我说,“女性的平等毋须透过一个形式上的丧礼来体现,你们在外面一样可以有自由和平等。”我的回答是,若只是形式上的体现,父权都不肯放手,在“外面”的世界又何以见得愿意?如果女性连在一场丧礼上都得不到尊重,何以见得她在家庭、职场、社会中会得到尊重?

时至今日,我身边仍不乏有学识和经济能力的女性,她们的父母一边说著“现在的女人和以前不一样了”的同时,却会坚持只有儿子有资格继承家产。这些女性友人的难过和受伤,不在于无法得到父母的遗产,而是明明尽心尽孝了,却仍换来父母偏心的对待。我们仍然可以欺骗自己,华人丧礼传统礼俗的那些不对等只是“形式”吗?

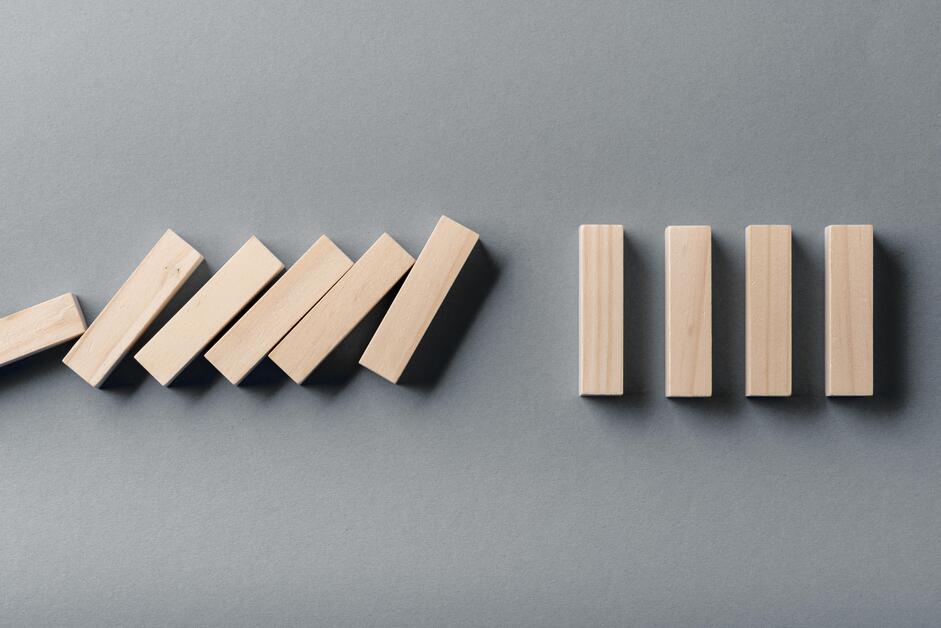

回顾历史,这百年来女性的社会地位固然程度上得到了改善,但这些改善不是从天而降的,都是经历了很多代人的冲击和抗争回来的。

今天的我们可以想像,奥运会一开始的时候是不允许女性参加甚至观看的吗?1924年,国际奥委会才同意女性运动员参赛。尽管如此,1967年波士顿马拉松赛的长跑项目依然拒绝女性参加,Kathrine Switzer谎报男性身份参赛以示抗争,还因此在过程中遭到其他男性运动员和工作人员的暴力拉扯。一直到2020年东京奥运会,女性运动员参赛者才到达到近整体运动员的一半人数。

性别平等运动,与企业发展有什么关系吗?McKinsey & Company的全球研究所报告发现,缩小性别差距可为全球 GDP增加12至28万亿美元。 实现性别平等是193 个国家签署的联合国可持续发展目标 (United Nations Sustainable Development Goals) 之一,包括马来西亚。

然而,世界经济论坛发表的《2020全球性别差距报告》指出,马来西亚2019年的性别差距在149个国家中排名第104位,比2018年下降了四个排名;2021年在156个国家中再次下降至第112位。 女性在经济参与和机会方面,马来西亚排名第104位,是东盟成员国中最低的。作为亚洲和马来西亚最大的殡葬企业,富贵长年致力于慈善和人文事业,既然推动性别平权是对国家经济或声誉排名都是有益的,我们又怎能落下?

2021年的报告还指出,经过了新冠疫情的冲击,两性平等的差距加大了,从原来的99年才能够实现的全球性别平等变成了136年。一个疫情,就狠狠地把两性平等距离拉大了36年。在未来的136年间,我们还会遇上多少个突如其来的未知因素,轻易地再把年限拉得更长?

我们要再等136年,女性才可以在华人传统丧礼中得到应有尊重吗?

黄爱玲 写于2022年三八妇女节

富贵关怀礼仪与文化管理部

钻研中华文化对马来西亚社会的影响与发展,著重于社会殡葬文化的始源,从古文化借鉴及演变;从而滋养富贵殡葬服务的发展、耕耘、深耕及拓展。

作者简介

黄爱玲,富贵关怀礼仪与文化管理部

台湾国立东华大学中文系硕士,多年写作与研究经验。现为报章专栏作者,长年于港台网路平台发表文章。

我死过,所以知道怎么活

我死过,所以知道怎么活 《生命迴旋》及《我死过,所以知道怎么活》为认知心理学家──钟灼辉博士的最受欢迎作品。他在2004年不幸遇上坠机意外,从50层楼高空坠落,并经历了11分钟的奇幻灵魂出体经验。濒死意外使他失去了事业、健康、财富和感情,他从人生高峰瞬间跌入谷底,一无所有。他利用濒死经验所获得的生命智慧与醒悟,不仅翻转了终身伤残的命运,更活出了一个完全理想版本的自己。死神教懂了人生中最重要的4件事⋯⋯ 【我死过,所以知道怎么活】专题讲座暨书会详情: 日期:2023年9月8日(星期五) 时间:08:00pm...

生命的永续经营之三

生命的永续经营之三 做个不麻烦的老人 用智慧过好后半生 给自己时间,给孩子空间,生活要学会独立但不孤僻,做个身心健康的智慧长者。 从身,银发族药剂师陈朝颖分享调理身子的处方笺; 从心,辅导系导师郭富美讲解随心顺意的心理建设。 立即报名,出席8月19日(六)在巴生允中堂的“做个不麻烦的老人 用智慧过好后半生”对谈会,把自己的身心照顾得妥妥贴贴,享受平静又安详的日子。 “做个不麻烦的老人 用智慧过好后半生”对谈会详情: 日期:2023年8月19日(六) 时间:晚上7时30分...

生命的永续经营

生命的永续经营 好端端,人活着,说什么“死”,到时才算。可是生死这回事,真的是到时才来打算的吗? 到时,你懂得如何面对吗? 到时,你懂得要明白些什么吗? 到时,你,还好吗? 到时,会不会一切都来不及了? 妙开法师与生死学实践者陆海燕对谈“生命的永续经营──每个人都应该提早阅读的一本生死学秘笈”,陪同大家面对生死,反思生命。 活动详情: 日期:2023年8月13日(明天) 时间:上午11时 地点:吉隆坡富贵生命馆(M1)Executive Lounge...

中秋的味道

在一个大家庭里,因为人多的关系,大月饼才够分给每个人。切好的月饼,不管是冰皮月饼还是烘烤月饼,递给家人都有一种温暖。如果是小家庭,寓意更深。正因为人数不多,反而能因为一个月饼让大家都聚在一桌,吃出齐全而圆满的味道。

中秋的那些小事

即使八月十五已过,留着的饼盒也能够延续佳节的喜庆。

灯笼的火光熄灭了,却照亮了我们相聚的时刻。月饼的味道消散了,可是同台吃饭的约定依旧还在。空荡荡的饼盒,随即就装上了属于我们的回忆。这一点一点的小事,在中秋显得格外珍贵。

钟灼辉“我死过所以知道怎么活”讲座

香港心理学博士钟灼辉说:“从死看生,可说是一种逆向思维模式,尝试从事物的背面去看问题,重新认识问题,对于似乎是已成定局的事情或观点,反过来思考,让思维往对立方向发展,从问题的相反面深入地探索,你就会豁然开朗。”

“人生下半场”你选择什么? 吴若权谈长照家庭经历

台湾著名作家吴若权表示,人的情绪很微妙,多变又善变,非常复杂,有时连自己也搞不清楚是怎么回事。

当病痛侵袭,爱与安宁 何去何从

父母是孩子的大树,为孩子遮风挡雨陪他们长大。年老时,父母安好便是孩子最大的幸福。生命总有考验,有些人老了会出现各种病痛,孩子也成为他们的依靠。照顾老人和病人并非易事,不只是吃喝拉撒,还有喂药、翻身、沟通、运动、在医院做决定……

那些在辅导室教会我的事04来不及说的再见

在辅导室里,我感到最心痛的就是没办法说再见的哀伤,也称为非预期的哀伤。非预期的死亡的形式包括天灾意外、自杀、他杀或任何毫无心理准备下的发生的死亡事件。

吴碧彬:勿让独自扛下责任 家庭照顾者需有人援助

“首先要学会‘道谢’,很多照顾临终病人者都会有很多的后悔和内疚,但要肯定自己的付出,要跟自己道谢;许多人不善于表达爱,甚至会有病人要过世了,工作人员请孩子与病人道谢、道爱、道别,他们都很抗拒,所以要练习道爱。”