宠物与你的相遇从来不是巧合,如果因缘具足碰上了,无论是在什么因缘下来到你的身边, 一定要用心的去照顾它,保护它的生命。

不过,在台湾佛学院念书时,却有了机缘让她负责“护生”工作,照顾8只狗儿,那一年的“护生”,令原本怕狗的她对动物的生命有了深刻体会。

她表示,当时佛学院有二百多位学生,为了保护学生,师父允许领养被人遗弃在佛学院的8只狗,并由学生轮流担任“护生”职责,照顾狗狗的起居饮食。

“那一年的新年,担任护生的学长要回家过年,焦虑的四处找人帮忙照顾狗狗。我主动问学长要怎么照顾它们,于是我就成为了佛学院的护生,还打破“护生”只能做一学期的惯例,一做就是两个学期,也许是因为我把它们照顾得太好了!”

尽管不是自己饲养的宠物,但妙赞法师认为,不管动物是在什么因缘下来到自己的身边,一定要以慈悲心去照顾、保护它们,这是对生命的一份尊重。

妙赞法师:“护生”不要只是喂养,还要对他们说法,让他们放下执着,来时不要再投生畜道,要做修行人。

她忆述当年在佛学院照顾8只狗的点滴时说,开始是照顾6只狗,后来又增加了两只,那段日子让她操碎了心,只要半夜听到不同于平时的狗吠声,就会摸黑下楼去探看,担心狗受伤或发生状况,其中一只狗更是让她印象深刻。

她表示,佛学院老师再叮嘱“护生”不要只是喂养,还要对它们说法,让它们放下执著,来世不要再投生畜生道,要做修行人。

“有一次,当我跟来恩说法时,它竟然流眼泪,当时我毛孔悚然,觉得它是披着狗皮的人,好害怕!一段日子不敢靠近它。它也好像知道我怕它,每次看到我来都会站原地不动。最后我用了一个星期时间才克服内心的恐惧,重新跟它建立关系。”

妙赞法师表示,佛教对动物的理解是,生命在本质上都是独立且珍贵的,但是,随着业力召感,投生在动物界或畜牲道的众生,愚痴的业习也特别重;也由于业报差别而形成各种形相不一的动物。

所以,老师一直要担任“护生”的学生跟它们说法,通过佛法的善言善语来度化它们。

“我们爱一个人,往往带着求回报的心,所以得不到回报的时候会特别痛苦。如果我们对于爱与付出有着深刻的理解,那么,无论是爱宠物乃至爱一个人,即使有朝一日失去他们,内心也会生起另一种情感:谢谢你!因为你的出现,让我知道自己有爱的能力,并且愿意把这份珍贵的礼物奉献给你。”

“当我们的生命感知到‘爱’的存在、流动,生命会充满感动和感恩,会有力量继续付出给那个值得你付出的对象,也不会因为宠物的往生而失去再爱的能力。”

妙赞法师与钱丕源分享佛教对于宠物的观点与宠物心理的知识。

目前在农业大学修读动物行为与福利学博士学位的钱丕源,讲述了4万年前灰狼演变成狗的历程。

他表示,4万年前地球没有狗,只有灰狼,而人类是灰狼捕猎食物的对手。后来人类懂得制作工具猎食而占优势,于是狼就分成了两个族群——吃人类剩食的被驯服成为了狗;荒野中强势生存的,则一直到现在都是狼。

当狼被驯化为狗,成为工作犬之后,17世纪时,英国主办了一场狗狗选美比赛,于是,人类意识到原来可以繁衍出自己喜欢的狗类型,从此掀起繁育品种犬的风气,也就有了今天不同品种的狗。

当狗习惯被人类喂养,也渐渐随着人类习惯改变自己的行为,成为真正的宠物。

丕源强调,尽管狗的祖先是狼,但每只狗的个性都不一样,饲主要了解自己宠物的个性,才能帮助它活得更好,就如对待家狗家猫的方法,不适用于流浪猫狗。

“如果要跟流浪猫狗显示友好,首先不能展示人类的强势,把自己缩小,不要跟它们有眼神对视,因为动物眼睛对视就是要打架的时候。当然最容易的方法就是给予食物和水。此外,其中狗与猫有少许不同,猫除了要食物与水,也要给它安全逃离的路线,因为猫是捕猎动物,但也是被猎动物,所以一定要给它们觉得安全的地方,它们才会靠近你。”

他强调,狗与猫原本就是野生动物,即使被驯服了,但野性还在。尤其是猫,进化不如狗,所以猫的野性始终还在。

他以喂食为例,狗一天吃两餐,偶尔饲主忽略了它的需求,一天只喂食一次,狗对少吃一餐的意识没有那么过敏,但猫就不行。因为猫在未被人类驯化之前,它们在野外觅食不容易,一天要捕猎很多次才吃得饱,即使被驯化后这种习惯依然未改,所以家猫一天要吃7餐,属于少吃多餐型。

从宠物的角度来说,它们需要的不多,对生活品质要求没有差别心,有的时候是人给得有点多,反而造成它们的压力。

人与宠物的关系:让它们主动靠近

他表示,人类越来越重视与宠物的关系,把宠物当作亲人、孩子,但这种过于在意它们的做法,会给宠物造成心理压力。

“可以的话,让它们主动靠近你,不要每次主动靠近它,一回家就抱着它或得空就抱着它,会给它们产生压力。特别是猫,当它们睡觉时,不要强行吵醒它,会破坏猫对你的信任,一旦信任感破裂,就更加难以亲近。”

不过,钱丕源也提供一些弥补关系的方法,让饲主与宠物可以重修旧好。

-

- 身体接触:狗喜欢被人抚摸,但千万不要抓住它的脚,它会害怕无法逃走而产生压力。猫则是个性化的,要对猫表达爱意的最佳部位是它们的屁股,不难发现猫与猫之间经常会摩擦对方的屁股表示友好。此外,千万不要直接摸一只陌生猫的头部,应先把手让它嗅闻,同时避开与它对视,让它信任你之后,就会让你摸它的身体,必须与猫建立信任关系后,它才能与你亲近。

-

- 建立安全感:安全感与信任感是有差别的,饲主或许可以通过衣食住行给宠物营造安全感的环境,但信任感却不容易建立,所以如果饲主已经与宠物建立信任感后就不要轻易打破。

猫用眨眼表达爱意

钱丕源表示,动物与人类没有共同语言,因此动作与行为是它们表达情绪的方法。狗的尾巴是不会骗人的,仔细观察它们的尾巴就可以了解当时的情绪。反之猫是用它们的眼睛表达情绪。

“当猫对你眨眼,就是它们表达爱意的方式,猫不太喜欢亲人或人亲它,因此猫对你眨眼也叫做猫的爱吻。”

他表示,舔毛是猫的习惯,是猫保持干净的方法,也是反映它对这个地方有安全感。如果猫过于频密舔毛或舔毛时间很长,就表示它有压力,饲主必须加以留意。

“猫每天需要13到16个小时睡觉,可以的话不要打扰猫睡觉。”

人们都说狗的记忆力很强,无论事隔多久都会认出善待或虐待它的人。

钱丕源表示,狗的记忆力很强,以换饲主一事来说,若上一任饲主对它不好就会留下不好记忆,影响它对人类的信任,新饲主必须给予更多耐心,直到建立安全感与信任感后才会有所改变。

不过他也说,其实狗的脑记忆体容量不大,记忆不多,它们是用连接性来记忆,如嗅觉、声音。由于狗是半色盲,所以眼睛不是它们辨识外境的主要器官。当它突然攻击某个陌生人,有可能是这个陌生人与曾经虐待它的人有相似之处,如声音或味道。同样的,当它对一个陌生人表示好感,那个人极有可能与它喜欢的人有相似之处,所以狗认错人的几率是存在的。

他表示,从宠物的角度来说,它们需要的不多,对生活品质要求没有差别心,有的时候是人给得有点多,反而造成它们的压力。

台湾知名作家吴若权/在日常生活里,我们也可以实践“四道人生”

我从她眼里看到了天下所有母亲,期待儿子能够回家的渴望。我相信她从我拖着行李离去的那一刻,从我身上也看到了所有的孩子,长大之后都一直想要离开家的背影,就在这样一次次的离别当中,我们才有机会去学习怎样道爱、道谢、道歉及道别,因为我们知道道别真的是非常不容易,那回来看到爱这件事情,它就会更有意义。”

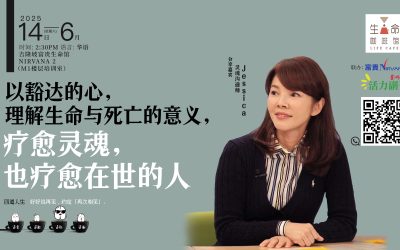

灵魂沟通师Jessica | 以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

Jessica认为,死亡,不过是人换了个方式,以绝大数人看不见的灵魂形态存在着。当灵魂来托梦或与她沟通时,他们呈现的样子通常是生前的样子,他们穿生前喜欢的衣服,保有生前的脾气和个性;他们会像生前一样关心生活琐事,他们对家属的关心并没有减少。反而,灵魂会先放下许多物质上的牵绊,例如金钱、房子和车子,他们更在意的,是孩子是否安好,有否感受到爱与关怀。灵魂经常回头思考,如果有机会再回来,他们会以更柔和的方式与孩子沟通,而不是责备。

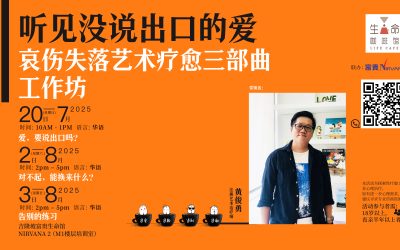

哀伤失落艺术疗愈三部曲工作坊

透过一笔一画,整理失落的心,用艺术温柔疗愈伤痛。限25人,小班互动,欢迎报名。

身心灵预防医学专家洛桑加参/人生最大的任务是好好爱自己

他表示,家人是最难沟通,甚至是没有沟通的一群,只是看谁比较大声。但如果生起慈悲心,聆听家人的声音,其次利用沟通技巧,聆听,中间才加入一些置入性广告(自己的想法),才是最受用的方法。

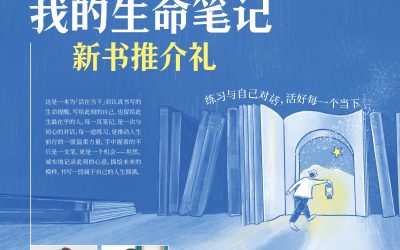

《我的生命笔记》推介礼

这是一本为「活在当下」而认真书写的生命提醒。写给此刻的自己,也留给此生最在乎的人。每一页笔记,是一次与初心的对话;每一道练习,是推动人生前行的一股温柔力量。手中握着的不只是一支笔,更是一个机会——坦然、诚实地记录此刻的心意,描绘未来的模样,书写一段属于自己的人生圆满。

以豁达的心,理解生命与死亡的意义,疗愈灵魂,也疗愈在世的人

在理解人生终点的过程中,我们不只是疗愈逝者的灵魂,更是抚慰生者的心。透过情感、信仰与爱的连结,本次分享会希望为在场的人带来一份平静与释怀的力量。

四道人生:道谢、道爱、道歉、道別

在关系里,我们常常以为来日方长,却忽略了有些话,一旦错过就再也没机会说出口。看似简单的道谢、道爱、道歉、道别,却是人这一生最难练习的功课。藏在日常的沉默中,躲在关系的缝隙里,但一直都在轻轻提醒我们:有些感情,值得更及时地表达。

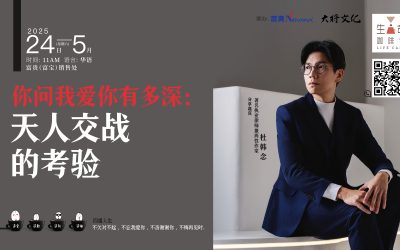

你问我爱你有多深:天人交战的考验

当情义与私欲交锋,我们又该如何抉择?种种考验,无一不是在剖开人性最真实的模样。唯有守护生命中不可替代的珍贵,才能在纷杂中不失方向,而爱,始终是那道最清晰的答案。

生死别离后,我该拿什么爱你?——如何利益已亡故亲人

妙开法师表示,佛教认为,对亡故者最好的做法就是为亡故者诵经及持咒语回向,借由佛力加持, 将能让亡者受食。“至于要念什么经文或持什么咒,只要诚心与专注念佛号,所有功德亡故者都能收到。最简单的回向佛号就是:阿弥陀佛。其实在佛的世界是相通的,有分别的是我们,所有只要诚心,任何佛号都可以的。”

你问我爱你有多深:如果可以重来,我会如何?

有人说,人生最遗憾的,不是失去了什么,而是来不及说的那一句话。及时,是一种能力,更是一种深情。本次分享会将引领我们一起找回表达爱的勇气。