打从娘胎出生以来,我们的成长过程,不外就是从学习开始。学习来到这个世界上,如何好好生存下去。幼时学会喝奶、翻身、爬行到走路;少时上学、交朋友、办活动;直到长大外出工作,参与更多的社交活动、深造等等。在生活上,我们都在学习如何让自己变得更好。许多人教我们怎么活著,怎么和这个世界和平相处,却没有人教我们如何面对有一天离开这个世界,可以如何做预备?

日复一日,面对著生活的日常,当生活突然发生重大事件时,难免会感到惊慌失措,不知道该往哪走?亦如,当生命走到最后,那是一个和这个世界永远的离别。尤其,当自己的生命来到临终,那也是我们每个人人生第一次遇到,也将是最后一次遇上的时刻。那么当面对死亡的时候,我们是否只要「不说、不看、不听」,死亡就不会来临呢?

来到临终,我们都是初学者,尤其是自己的临终。倘若这个社会上开始越来越多人学习或认识临终关怀,那么对我们自身来说都是有帮助的。比如说,如果生命到了不可逆转的地步,你会想要怎么做?只能等死,还是趁还能动的时候多动呢?如果深知道我们每一个人打从出生开始,就向死而生,你会如何准备说再见?

在我们的社会里,有专业的照护中心、立遗嘱服务,甚至殡葬的圆满契约配套,都让我们为「未来」的事做预备。我们未来想要怎么样的照护,我们若不想麻烦其他人,在无法自理的时候,如何可以过一个更舒服、安心的日子。这一些,都能在我们还健康的时候,就先做好准备。不久前,我有一位朋友告诉我,在经历了疫情之后,发现自己需要的并没有很多。于是打算缩小在年轻时扩展的事业,为自己和太太的晚年做好安排,包括倘若有一天生病状况不可逆转时,也可以考虑选择临终的缓和治疗。

说到临终,一般人的认知会直接联想到「放弃治疗」。我经常会多嘴地修改用词,改为「选择」缓和治疗或临终陪伴,这就是我们常见的临终关怀了。临终关怀的大方向可以分为缓和治疗以及临终陪伴。在医学专业的做法来说,就是为病人执行缓和治疗,症状控制和疼痛管理对临终生命末期的患者都极为重要。比较全面的临终陪伴则有社工师、宗教人员、义工、心理师等,给予病人与家属在生活上的各种支援协助,以及心灵上的支持慰籍。

安宁疗护(Hospice)是中途休息站的意思,对于癌症末期的病患而言,安宁疗护就是他们准备前往下一段旅程的休息站。对家属和病人而言,也是最后的机会好好的道谢、道歉、道爱和道别。一个家里头有一个人生病,其实每个人都会受到牵连。当接收到医生的病情告知,首当其冲的感受就是晴天霹雳、从天堂掉入地狱。临终的关怀所针对的对像不只是病患,还有家人,尤其是照顾者。在马来西亚我们有Hospice Malaysia、Kasih Hospice或Kuching Life Care等一些政府组织或民办的社会团体为临终、重症病患在当地提供服务。

马来西亚还有在为儿童安宁疗护做努力的The Malaysian Association of Paediatric Palliative Care (MAPPAC), 这个组织不仅为病痛中的孩子缓解不舒适的症状,同时也照护著照顾者的需求,教导家长如何给孩子洗澡、喂食、以及沟通等等。有时候,遇到可爱想要体验化妆扮美美的小女孩,医护人员也会请志工上门给孩子化妆拍照。这些组织有专业训练的医护人员、治疗师、社工、志工、辅导员或心理师等。医护人员主要帮助给病患的是疼痛以及症状控制,受训的志工也会进行照护的培训,比如抹身、翻身、伤口处理、洗澡、洗头等。这样子当上门探访的时候,也可以示范给家人或照顾者,更舒适的照顾方式。

试想想,如果三天不洗澡,你的感觉如何?倘若一个星期不洗头呢?当病人躺在床上动弹不得时,照顾者很多时候也无暇兼顾更多的细节。一个病人身体已经有病痛了,再加上没有洗澡、洗头,那一定更不舒服。民办的安宁疗护中心纵然还无法概括全马,提供更多地区的照护。可是有他们的努力推广,民众更多的参与,那么照顾者和病人同时也能获得喘息的空间了。

上周和朋友聚餐的时候,提起了生病治疗的选择。我开玩笑问说「遗嘱立了没?」朋友说「经常会想到,就是没行动。」那想到就赶快行动吧,遗嘱的重要性不仅在财产分配,还有重病后的治疗决策,身后事该怎么办,给谁办、以什么宗教进行等等,都是一些细节但重要的小事。因为我们无法在躺在灵柩时,还能醒过来反对在世者为我们做的身后事。

当生命走到最后,你准备好如何说再见?

富贵关怀咨商与辅导部简介

富贵关怀咨商与辅导部(Grief Care)提供临终关怀、丧亲及失落关怀咨商与辅导服务。关于个人失落悲伤的咨商,或是团体支援以及生命教育推广,可于办公时间星期一至五,早上十时至下午五时(周休和公共假日除外),联络griefcare@nvasia.com.my,或拨电010-9896954预约。

作者简介:

赖昭宏,国立台北护理健康大学生死与健康心理咨商系硕士,主修生死学、生命教育、临终关怀、失落关怀。

盂兰节

儿时对于盂兰节的认识,就停留在妈妈给予我的那句警告。自此,总觉得七月特别阴森。对于鬼神和死亡之说,大人习惯性回应小孩:“不要问,大了你就知道。”我曾经质疑和抗拒这样的一种说法。如今的我虽然已不再是小孩,但我想我会知道并不是因为我真的长大了,而是我懂事以后经历了人生中那一段必经之路,那段目送亲人永远离去的路。

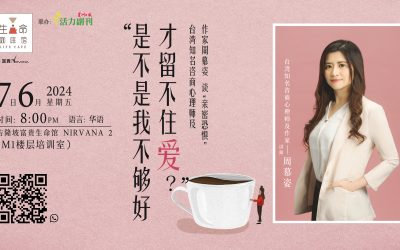

台湾知名咨商心理师及作家周慕姿 “是不是我不够好,才留不住爱?” 讲座会

周慕姿来马演讲“是不是我不够好,才留不住爱?”讲座会时表示,每个人都有自己的偶像包袱,那个偶像包袱让我们不敢说出真实的感受,使到我们进入关系的时候会带着很多过去的伤痛……

丧礼后的守孝 “禁忌” ?

其中一种最普遍的说法是“红白不能相冲”,所以有孝在身者不可以出席喜庆活动,否则会给喜庆人家带“衰”,真的是这样吗?不同地方和籍贯对于守孝的“禁忌”有不同标准和说法,哪一个才是正确的?我们该听谁的?

林进成医生 刘梅玉心理师:「年迈父母难相处 怎么办?」

林进成医生、刘梅玉心理师「年迈父母难相处怎么办?」讲座会由富贵集团生命咖啡馆主办,星洲日报《活力副刊》策划与联办的“年迈父母难相处怎么办?”讲座会,邀请悠乐居养生馆及康复中心(ElderLove)创办人林进成医生,以及正念养育导师兼高级临床心理师刘梅玉担任主讲人,告诉大家应该如何照顾年迈的父母,让自己心安理得。主持人是星洲日报副总编辑曾毓林。...

是不是我不够好 才留不住爱?

是不是我不够好,才留不住爱? 周慕姿相信:我们拥有「选择的自由」,以及,若能以「真实的自己」面对生命,我们就能挣脱无形的束缚,获得真正的自由。对她而言,「接纳自己,获得自由」,是人生最重要的事。 “是不是我不够好,才留不住爱?” 讲座详情: 日期:2024年6月7日(五) 时间:晚上8点 地点:富贵生命馆,M1楼层 培训堂...

年迈父母难相处 怎办?

年迈父母难相处,怎办? 给所有遭遇相处难题的孩子提供建议和祝福:也许你无法改变父母的脾性,但至少你可以调解自己的情绪。放下不甘和埋怨,学会平静地接纳这一切。照顾好父母的晚年生活,更要照顾好自己的生活重心。 “年迈父母难相处,怎办?” 讲座详情: 日期:2024年5月18日(六) 时间:下午1点 地点:蒲种悠乐居 报名链接:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxEI9IFKlcM9KIPcAOghg25jZTvQ7bFcGW8hpzyzx0t7zYFg/closedform...

父爱

父爱下班回家,启动车子后,看见仪表板上的油表亮起了红灯。不着急,听说油表刚亮起了红灯还可以撑多四五十公里。按日程通勤的公里算,应该还足够我照常上下班直到周末。所以,即使待会儿回家途中经过加油站,我也没有顺道添油的打算。 回到家后,爸爸正坐在客厅看着他最关注的八点档新闻。正好。我漫不经心地说:“老豆,车没有油了。”...

迎合关丹市场需求 富贵集团进驻关丹打造最美风景墓园

这片占地 30 英亩的风景墓园将以新中式风格打造,建筑外观结合汉朝与唐朝的经典元素,融入徽派江南经典马头墙设计,营造出庄严宏伟的气派,势必将其打造成东海岸另一道风景线。

张曼娟致照顾者:不要埋怨自己照顾得不够好,要活在当下,做自己

张曼娟致照顾者: “不要埋怨自己照顾得不够好,要活在当下,做自己”照顾父母与照顾小孩根本是两回事,张曼娟形容,照顾小孩是在父母的秩序下做事,而照顾父母则是在父母的意志下过生活,“你是背着炸弹去拆炸弹的人,你永远不知道,你拆的炸弹会先爆炸,还是你背的炸弹会先爆炸,还是两个一起爆炸……”“告诉自己,这样就很好了!付出的同时,告诉自己,我会这么做,不是为了责任,而是因为爱。告诉自己,如果不是我的付出,父母不可能有这样美好的晚年。” 39年前,台湾著名作家张曼娟凭着著作《海水正蓝》席卷华文文坛...

事死如生,见礼思义

《禮記·中庸》裡有一句話:「事死如事生,事亡如事存,孝之至也。」意思是我們應該敬愛已經死去的父母和祖先,如同他們還健在那樣,這就是最大的孝的表現。因此,華人對祖先各種祭祀的做法,都是出自於敬愛之心的延續。